我國一直以來在底層芯片領域缺乏核心技術,特別是近年來經常受到美國技術霸權的壓制。自2016年開始,我國不少企業就頻繁受到美國的打壓制裁,他們的目的不僅僅是推遲幾家企業的發展,更是一場逐步升級的國家之間的技術競爭,由此引發了國產芯片替代熱潮。發展中國的底層計算芯片,擺脫脖子問題,不僅是企業和行業的發展需要,而且是國家層面的戰略需要。時至今日,

國產芯片替代發展趨勢如何呢?以下內容為您詳細解答

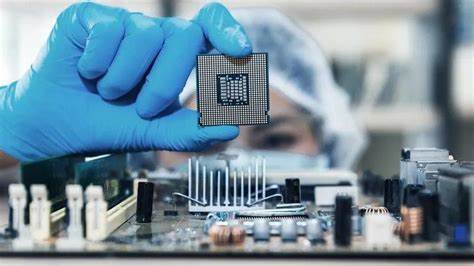

據央視財經頻道報道,2019年國內芯片進口額為3040億美元,遠遠超過了進口額排名第二的原油1662億美元,從整個數據來分析,表明我國對半導體芯片的需求量仍然很大,芯片與我們的生活不可分割,已成為進口依賴最大的行業。從2020年開始,國家大力推動國產芯片的發展,進口國外芯片的數量開始出現減少的趨勢,業內人士表示,國產芯片的發展正在加速,不僅僅是封鎖造成的,更是半導體芯片對科技發展的重要性。數據顯示,2025年中國芯片自給率將達到70%,而2019年中國芯片自給率僅為30%左右。

2020年出現的缺芯問題在汽車行業持續發酵,許多汽車公司不得不暫時關閉工廠,由于缺芯引起的零部件供應鏈斷裂已經演變成為一場全球的缺芯危機。芯片問題對于我國芯片企業來說既是挑戰,也是機遇,我國汽車芯片公司在競爭中打開了崛起的機遇窗口,國內替代品的呼聲越來越高。為了應對芯片國產替代的呼聲,由中國電動汽車百人會與中國質量認證中心聯合頒布的《新一代汽車供應鏈痛點研究——車用半導體篇》白皮書報告,報告稱,車用半導體國產化路徑需要分“三步走”,首先,行業需要與國內領先企業共同建立完整、權威的汽車規格級半導體檢測和評價能力,然后幫助國內獨立半導體企業在檢測和評價的基礎上滿足完整的汽車規格級要求。最后,推動國內獨立半導體企業進入國內外主流汽車企業的供應鏈。

隨著近年來科技領域國際競爭的不斷升級,國內替代品正成為芯片產業發展的關鍵焦點。2021年上半年十四五規劃提出,高端芯片是國際急需和長期需求,集成電路是全球發展和國家安全的基本核心領域。

國內企業正在積極探索各個環節的技術,加快國內市場的引進,大量開放國內替代空間。以國內晶圓制造領導者和IDM領導者為例,過去五年的招標數據顯示,中國大陸設備招標數量的比例繼續增加,國內設備替代率呈上升趨勢。從產能擴張的角度來看,當地企業在穩定的需求增長下穩步增加了資本支出。根據國際半導體工業協會(SEMI)的數據,預計到2022年將增加29家晶圓廠,而中國大陸將占8家,排名第一。

展望未來,國產芯片替代發展趨勢有望持續發力,同時,水滴石穿,非一日之功,我國要想完全實現百分百芯片替代,還需要穩扎穩打,一步一個腳印,攻克底層芯片核心技術,這樣才能真正成為一個芯片強國。

微信二維碼

微信二維碼

粵公網安備 44030402004503號

粵公網安備 44030402004503號